万邦归一:从山川部落到王朝之路

发表: 2025-04-23 16:16:11 | 更新: 2025-04-23 16:16:11

我们常常以为国家的诞生,是一场自上而下的奇迹,一位天命所归的王者,一套精巧的制度,自某个晨曦初照的清晨横空出世。但历史深处的真相却远比神话复杂得多。国家从来不是凭空而来,它是从泥土里长出来的,从战争与祭祀的火焰中熬出来的,从一座又一座古老聚落的灰烬中,慢慢摸索着,走向最初的秩序与统治。中国的国家形态,就是这样一步步从“万邦”中拣选自己,走出一条由部落向王朝的漫长小路。

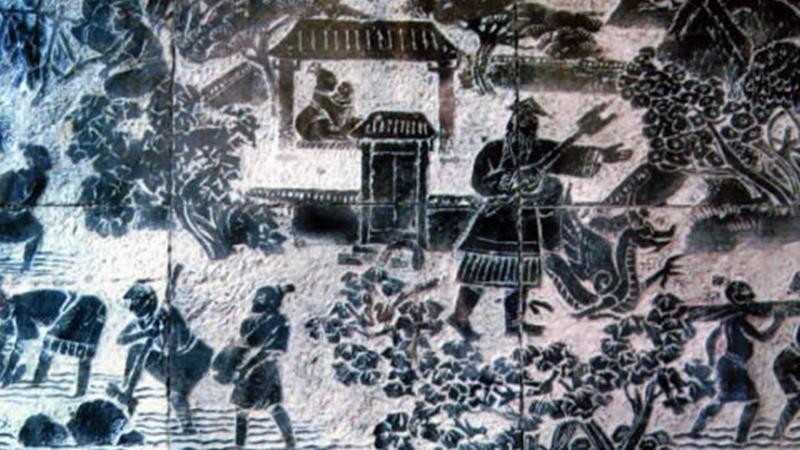

在黄河和长江两大水系滋养的土地上,远古的族群最初不过是为了生存而集结。渔猎、耕种、筑屋、祈雨,这些都属于人类对自然的最朴素回应。而当某一个氏族的图腾高高升起,当某位部落首领的意志开始支配周围的聚落,当力量不再仅仅依附于血缘和亲属,而是透过仪式与武力蔓延开去,一个更具秩序、更趋等级化的政治体形态——便悄然出现。

那些后来被我们称为“邦国”的政治实体,其实是万千古人反复试验之后的成果。它们或坐落于陶寺、或根植于城寨,从某种意义上说,这些遗址本身就像是史前国家的化石,记录着早期社会如何由村落迈向国家的第一次尝试。那是一个尚未称王的世界,是王权的雏形,是文明在黑夜中孕育的寂静火种。

考古学家在地层中找寻的,是一段尚未定型的历史。祭坛与宫室的遗迹、规模不一的防御城墙、等级分明的墓葬,它们讲述着权力如何从分散走向集中,财富如何开始被垄断,血缘如何让位于组织,而土地与人,第一次真正意义上成为了某种“共同体”的一部分。

文献中的“陶唐氏”“有虞氏”“夏后氏”不过是后人对那段历史的笼统归纳。那些真实存在的族落中,也许只有极少数最终演化为初始国家,其余的,不过是这场演化大潮中被淘汰的沙砾。国家从不温柔,它从一开始就是权力的博弈、土地的争夺与秩序的塑造。正因为如此,它诞生时才如此惨烈,如此值得铭记。

而当某一个邦国不再满足于自给自足,而开始将自己的影响力投射到更远的土地之上,当某一位首领不再只是族群的代表,而自命为“天下共主”,那便是王国的雏形。这一刻,中国历史从“万邦并立”的混沌,进入了“天下一统”的想象。

从这个意义上说,夏、商、周并非单一的王国,它们是拥有王邦与属邦的复合型国家,是王朝国家的原型。在这样的结构里,“王”的地位已不再是临时选出的首领,而是制度化、世袭化的绝对中心。他的意志高过族群,甚至高过天命。他既是宗族的领袖,也是政权的化身。他之所居,便是天下之中;他之所令,便是四海归心。

这种结构下的国家,并非凭空设计,而是地理与历史共谋的结果。中原这片四通八达的土地,是文化的熔炉,更是冲突的战场。外来的语言、宗教、手工艺与技术在此交汇,但正是这些交汇所引发的紧张与对抗,使得中原不得不更早组织起有效的统治结构。战争的烈火,将弱小烧成灰烬,也将强者锤炼成王。

万邦之梦:从群落到王朝的千年回响

在遥远的时间之河中,文明并非如晨曦般一瞬乍现,而是在沉默中缓慢酝酿。想象一个没有王的时代,群山环抱中烟火初起,河流蜿蜒处稻粟初熟,远古先民在土地上跋涉劳作,用血缘、图腾与共同的记忆编织彼此的关系。这一切,并无“国家”之名,却已埋下国家之实的种子。若我们不急于翻开史书上的帝王年表,而是低头凝视脚下的泥土、仰望星辰之间的传说,也许能重新理解那一幕幕从氏族到王朝的演化:它们不是历史教科书中的抽象概念,而是人类在浩瀚岁月中,试图团结、管理、保护、征服的实践与尝试。

当我们谈论“中国”的早期国家形态时,是否曾真正意识到,它不是某一个王朝突然间的出现,而是一种复合的演进过程,是由无数个“邦”的兴起与消亡构成的星空。这些“邦”,或许最初不过是数百人聚居的村落,有一位德高望重的老人担任祭司与决策者;也可能是一支在迁徙中逐水草而居的部落,其权力中心依靠战功和巫术维系。但正是这些原始单位,在某种契机下开始聚合、扩张、彼此吞并,最终走向制度化、等级化和宗法化的权力结构,才逐渐构成了我们今日所谓的“早期国家”。

陶寺、古城寨、二里头……一个个在地底沉睡千年的名字,随着考古之锄重新被唤醒。它们未必都有宏伟的城墙与壮丽的庙堂,但它们以一种悄无声息的方式,讲述着“国家”的萌芽。这些政治实体被称为“邦国”,是人类社会从自然状态向制度结构转化的第一步。有人类在,便有治理的需求,而治理的方式,便演化成形形色色的政体形态。邦国是原始聚落的升级,是权力开始抽象化的表现:从以血缘为纽带到以领土、财富与军力为核心,人类的组织方式被彻底改变。

然而,并非所有的邦国都注定会成为王国。大多数如风中残烛,只在历史长河中闪现即灭,唯有少数脱颖而出者,才能由“王邦”蜕变为“王国”。这中间的转化,是权力从象征走向制度的过程,是强制力与权威的双重塑造。更深一层看,王国的诞生标志着人类社会进入了一个前所未有的阶段:国家不仅是对内统治的中心,也是对外辐射的扩张力量。从这个意义上说,夏、商、周并非凭空而来,它们是那片“万邦”中最幸运、最坚韧、也最能驾驭权力游戏的继承者。

“万邦来朝”,在最初的时刻,并不是一个政治术语,而是一幅文明互动的图景。在那个多元族群共存、部落林立的年代,“万邦”更多是一种现实的描写:无数个独立的小政体,彼此交错、冲突、通婚、贸易。有的沿黄河,有的依长江;有的在高原之上,有的在平原沃野。它们中,有的以信仰维系秩序,有的靠暴力树立威信,有的尝试文字的记录,有的仍靠口耳相传。

而在这片大地上,真正完成从“邦”到“国”的跃迁者,往往都具备几个条件:位处要冲,资源丰富,交通便利;有一套成型的权力架构;在战争中展现出征服与整合的能力。正是战争与交流,将“王”的观念传播开来,将部落之间的合作与服从关系制度化,从而确立了“王在上,臣在下”的垂直等级结构。这种结构,是王国区别于邦国的根本。

王国之上,尚有“天下”的观念。而“天下”的形成,并不仅是地理上的统一,更是一种文化与权力的共识。周人所称“天命”,便是赋予王权以道义合法性的思想武器。在这个意义上,王朝国家并非仅靠军事与行政维系,而是建立在“正统”的认知之上。夏承禹之治,商继契之命,周受天之命——这些话语不是空洞的修辞,而是将血缘、土地与神意融为一体的权力神话,它们帮助统治者在权力之外建立一种精神纽带,进而让国家不仅仅是一套管理机制,更是一种信仰与文化的载体。

那么,何以中原?为何不是荆楚、巴蜀、岭南首先成为王国?地理,便是最关键的谜底。中原居四方之中,既得天时,亦占地利。这里的土壤适宜农耕,河流便于交通,气候温润而四季分明。更重要的是,它是族群交汇之地,是文化传播与冲突最频繁的舞台。在这里,文化的碰撞与融合不止于学问,更体现为战争与联盟的实际政治操作。这种高频率的互动,使得王权在中原的萌芽期便获得了充分的发展条件,而当它一旦成型,也就具备了以“天下”为号召、统一四方的可能。

王朝国家的出现,并不是王的意志突然降临人间,而是一段漫长历史累积下来的产物。当我们回望夏、商、周三代,看到的不仅是制度、礼制和青铜器,而是一个民族在茫茫岁月中对秩序的执着追求,对统一的不断向往。王朝不仅仅是政权的延续,更是文明意识的结晶,是一个民族集体记忆的承载。

如果说邦国是文明的火种,那王国则是火炬,而王朝国家则是点亮夜空的星河。那片星河之下,有无数沉默的人民,也有闪耀一时的英雄;有记载于竹简与甲骨之上的圣言,也有埋葬在黄土与河床之下的秘密。它们共同构成了一个关于国家诞生的深情叙事,一个值得我们在今夜静思时,重新追问与体悟的千年梦境。

结语:

我们习惯用年号和帝王来书写历史,却常常忽略了国家自身的诞生也是一场波澜壮阔的文明演化。国家并非从天而降的权力结构,而是千千万万先人用农耕、战争、信仰与制度编织出来的宏大构造。站在今日回望,我们不妨问一问自己:若失去了这些看似冰冷的制度、权力与秩序,我们所理解的“文明”又是否还能存在?

分享 Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin 人气: 17

订阅中国观察电报 Telegram : https://t.me/s/ObserveCCP 捐助(Paypal): https://www.paypal.me/observeccp

即时

- 仰望与俯视之间:辽金宋外交中的文明失衡与心理裂痕

- 左派法官与深层政府的面具:一场关于国家命运的较量

- 谁在保护罪犯?——从MS-13非法移民案看深层政府与司法体系的沆瀣一气

- 撕破帷幕之后:从国务院改革看“美国优先”与深层政府的对决

- 重塑外交战舰:卢比奥打响“美国优先”战略重整第一枪

- 万邦归一:从山川部落到王朝之路

- 关税背后的长夜对峙:川普阵营与中共体系的生死棋局

- 自由的代价,还是主权的觉醒?——从3521%关税看美中贸易对抗的新阶段

- 在“60天”的阴影下:川普阵营与左派全球主义的深层对决

- 最高法院的“延期门”:非法移民的新特权,法治的又一次沉沦

- 边境之争与文明之战:川普、左派与一场正在进行的美国灵魂保卫战

- 当法律沦为左翼的工具:川普怒斥最高法院阻挠驱逐非法移民

- 稻影中的神灵:被黄土遮蔽的炎帝记忆

- 如果你在加拿大,正在寻找“每月发股息”的优质ETF

- 从萨尔瓦多探监事件看透美国政坛的灵魂之战:川普阵营与全球主义的对决

- 科默的大胆举动让民主党议员为探望萨尔瓦多的虐妻狂兼 MS-13 帮派成员而采取的政治伎俩陷入混乱

- 谎言、权力与真相:安德鲁·库莫事件背后的深层较量

- 安德鲁·库莫被移交司法部接受刑事指控---谎言背后的死亡名单:安德鲁·库莫必须为大流行掩盖罪行承担法律责任

- 第三名暗杀川普的未遂者,背后的乌克兰幽影:Telegram、极端组织与深层共谋

- 云与叶之间,藏一间自由的小屋

- 梦在远方,值在细节:Class B 房车的保值逻辑

- 当旧将成弃子:从张建春案看“习家体制”的自噬循环

- 彭丽媛的人、陈希的手、习近平的刀:张建春案背后的权力剧本

- 天地最初的回声

- 福非施舍,勿忘天命:在迷雾中守住本心

- 迷雾彼岸:神话深处的华夏密码

- 在圣坛与权力之间:从维加诺之殇看川普阵营的时代使命

- “他终将为所犯之罪付出代价”——一场对教廷堕落的控诉与审判

- 杀戮与恐惧的机器:三反运动背后的共产党逻辑

- “活摘录音”震撼曝光:一名实习医生的遗言,撕开黑幕的一角

- 方济各之死与帝国暗流:当教廷的钟声为谁而鸣?

- 惊雷!教皇方济各辞世:一场信仰与时代的告别,还是左翼信条的终章?

- 基督教与深层政府:川普在撕裂美国中的信仰反击

- 川普在复活节致辞中嘲讽民主党,抨击拜登是“极具破坏性的白痴”

- 铁幕重启前的最后抗争:川普、深层政府与一场有关美国命运的较量

- 午夜的背叛:最高法院阻止川普遣返外国恐怖分子的危局之战

- 春秋战国与华夏远古的再造

- 一只纹着MS-13的手,揭开了一整个腐朽世界的底牌

- “真相刻在指节上”:川普晒出MS-13黑帮纹身照,重锤砸碎左派的伪善面具

- 最后的回合:川普投下和平筹码与乌克兰的腐败真相

- 美最高法院“阻挡川普总统驱逐令”:谁在保护入侵者?

- 字从神来:在汉字中寻找华夏的心跳

- 关税谈判背后的暗战:川普与全球主义的深层角力

- 谈判边缘的棋局:川普再掀关税博弈,中美贸易走向十字路口

- 川普政府推出全新版COVID.gov网站,明确将“实验室泄漏”定性为新冠疫情的“真正源头”

- 川普阵营所推动的“恢复美国战斗力”和“以军事效能为优先”的行政命令,再次被司法力量强行钳制在原地

- 谁怕阳光照进来:川普的反腐风暴,为何在“深层政府”前屡屡受阻?

- 谁在保护“吸血鬼”?——川普改革团队的反腐风暴为何遭奥巴马法官阻拦

- 川普总统就参议员范霍伦在萨尔瓦多遭遇不幸事件发表严厉批评 白宫事实核查《纽约时报》关于范霍伦与黑帮罪犯加西亚会面的不实报道 国土安全部新备忘录披露了加西亚人口贩卖指控犯罪细节

- 字之初,神之根:汉语与华夏远古记忆的回声

推荐

- 震撼发声:朱利安尼怒斥帕特尔与邦迪——“我现在非常愤怒”

- 风暴中的华尔街:美股大跌背后的深层逻辑与未来走向

- 汤水里的平衡术:在低碳控糖中寻找温柔的抗衰之道

- 黑色星期一背后:当中美关税战引爆全球金融海啸

- 影子内阁背后的黑幕:美国左派的最后反扑与川普阵营的生死决战

- 从细胞到生命:分裂、衰老与生活方式干预的深度密码

- 一纸法令背后的黑幕——川普阵营与深层政府的最后决战

- 关税只是前哨,川普“解放日”揭开中美角力背后的生死棋局

- 重磅:奥巴马任命法官下令川普政府将疑似MS-13成员从“地狱监狱”押回美国——司法与国家安全的撕裂时刻

- 川普“解放日”震撼全球:对华征收34%对等关税,黄金飙涨创历史新高

- 一场关税风暴之后的集体情绪:美国民意在中美贸易博弈中的回响

- 上兵伐谋:孙武兵法中的护国哲思

- 50多国响应川普关税政策将陆续与美国谈判

- 谁在大地上留下了第一个王朝的足音

- 川普总统第二任期在最高法院获得首个重大司法胜利 最高法院5:4裁决支持川普政府叫停“多元、公平与包容”教学拨款

- 文明之镜:从神话到考古,追问中华的最初光芒

- 李嘉诚全球港口大出售:富豪自保的终极选择与中国财富命运的拐点

- 民主党全国委员会重磅宣布建立“人民内阁”:一场旨在颠覆川普议程的影子政府行动

- 摄像头下的真相:NIH官员教唆规避DOGE、篡改临床试验语言以套取资金,竟还扬言“想开枪杀人” 深层裂缝:当科学沦为权力与意识形态的工具

- 黑暗权力的临界点:川普阵营如何突围深层政府与司法腐败编织的全球主义迷宫

- 审判席上的暗影:一位“奥巴马法官”的家族利益网与川普政府的司法斗争

- 北卡“七百票之战”骤变:65000张选票命悬一线,最高法院席位或生变

- 谁在背叛美国经济自救的最后防线?——一场关于关税主权的暗战正在国会上演

- 纸上江湖,瓦上烟火

- 大辽孤鹰:乔峰的悲歌与归途

- 权力的最后防线:川普、最高法院与一场关于美国灵魂的殊死较量

- 政府资助的NGO在密谋帮助非法移民逃避ICE追捕,视频曝光引发关注

- 谁在害怕川普的“经济解放”?——关税之争背后的生死对决

- 震撼内幕揭露:朱莉·凯利当庭揭穿奥巴马派激进法官布设陷阱,图谋掌控川普政府驱逐非法移民权力

- 一场关乎国家根基的存亡之争——行政权是否还能独立运作?司法是否还忠于宪法?人民的选票是否仍能决定未来?

- 司法的背叛与胜利的觉醒:一场关于宪政与权力的对决

- 在程序的铁网中突围:川普阵营与失控司法的决战

- 愿为故土死,岂肯为朝廷生

- 震撼裁决!最高法院推翻博斯伯格法官禁令,川普得以驱逐委内瑞拉黑帮——美国法治与国家安全的决定性胜利

- 谁在害怕信息自由?——从DOGE胜诉看川普阵营的胜利与制度的对撞

- 【重磅】“他,是叛国者!”——川普下令彻查“匿名者”泄密案引爆华府风暴

- 谁在审判正义?——亚利桑那州“幽灵选举人案”背后的政治黑幕

- 铁锤落下,是关税,更是反击全球主义的号角

- 极限施压的回响:川普挥下104%关税铁锤,中美贸易走向新冷战

- 香浮古卷外,茶落人心中

- 助推拜登时代军事新冠疫苗强制令的中央情报局高级官员已被解雇

- 真相炸裂:电子投票机的黑幕终于曝光,美国民主的脊梁已摇摇欲坠?

- 川普的九十日缓冲:一场关税棋局的全球宣言

- 加拿大联邦大选临近 各党仍未公布完整竞选纲领

- 深层裂痕下的反击:川普阵营为何执意撕开选举机器的面纱

- “他终将为所犯之罪付出代价”——一场对教廷堕落的控诉与审判

- 双重调动背后的深意:川普布局下的“枪炮重整”正在悄然推进

- 当“900美元的锤子”终于失宠,美国的深层系统正被撼动?

- 兵锋所指:川普出手整肃五角大楼,“拖延与超支”的军火帝国正面临审判

- 特斯拉的隐退,是商业逻辑还是政治寒流?——中国市场的冷却,背后谁在推手?

| 2017 - 2020 内容索引 |

| 内幕 | 白宫 | 北京 | 禁闻 | 透视 | 焦点 | 贸战 | 高层 | 要闻 | 动向 | 秘闻 | 社会 | 国际 | 华为 | 朝核 | 奇闻 | 观察 | 时事 | 政局 | 经济 | 官场 | 视频 |